目に何かしらの異常を感じられた場合にはお早めにご相談ください。

目のかゆみ、痛み、視力低下、目が赤い、かすむなど、些細なこととご自身で判断せず、詳しい検査を受けることが大切です。

目の病気は自覚症状が少なく、気づいた時には、症状が進行してしまっているケースもあります。

早期発見、早期治療を行うことで、病気の進行や後遺症を最小限に抑えることが可能です。

特に、40歳を過ぎたら一度眼科検診を受けられることをおすすめします。

お知らせ

- ■1月31日(土)代診のお知らせ

1月31日(土)は、院長 学会出席のため、石綿先生による診療となります。

あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。

当院の特徴

-

拝島駅から徒歩1分

拝島駅南口からすぐ。JR・西武線をご利用いただけます。またバスでのご来院も便利です。

-

緑内障を中心に

幅広い診療緑内障を専門にしています。正確な検査と患者様の病状の進行程度にあった適切な診療を行います。

-

患者様に寄り添った

丁寧な診療安心してご来院、通院いただけるよう丁寧でわかりやすいご説明・診療を行います。

ご挨拶

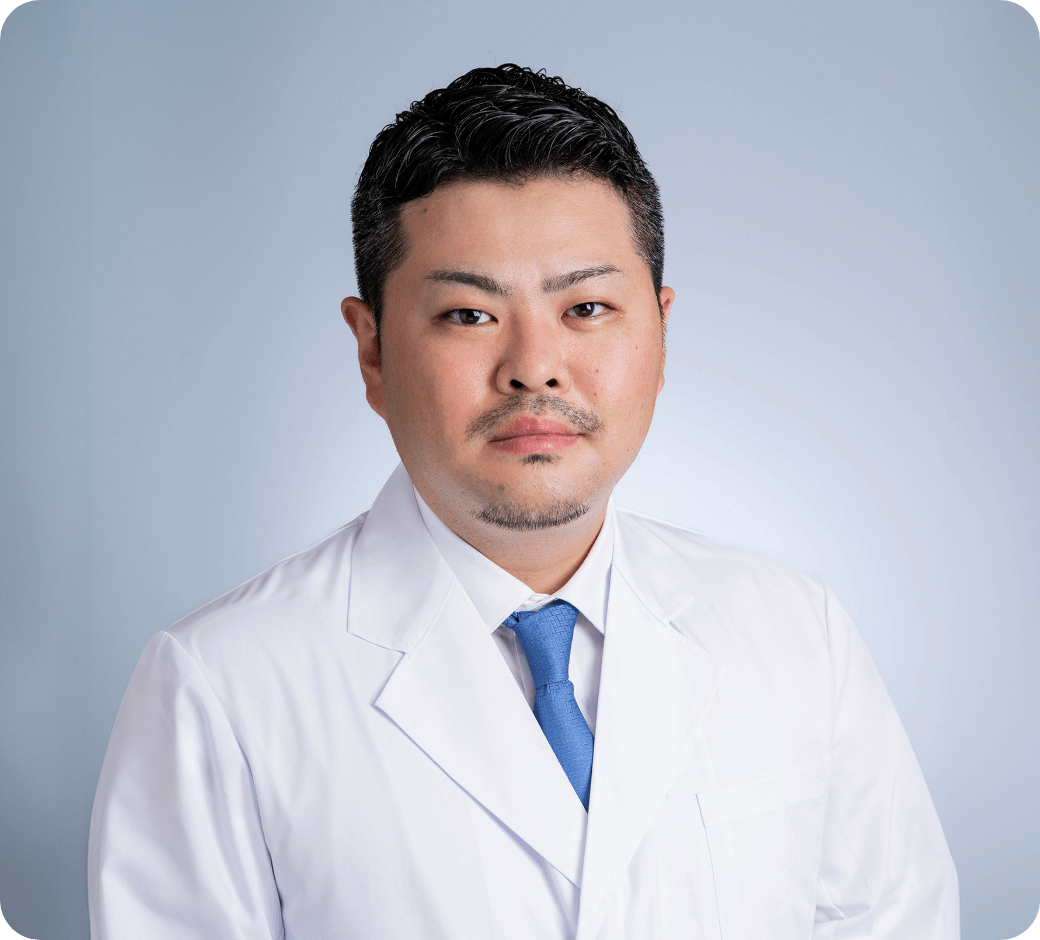

当院のホームページにお立ち寄りいただきありがとうございます。このたび、ご縁があり「いしわた眼科」を継承させていただくことになりました院長の脇田遼と申します。

「いしわた眼科」は、前院長の石綿先生が1993年に開業されて以来、30年もの長期にわたり眼科医療を通じて地域医療に貢献されてきました。今後も石綿先生の意志を引き継ぎ、地域の皆様の目の健康を守る「かかりつけ医」として、今までと変わらない安心できる医療をご提供できるよう邁進してまいります。

私も「緑内障」を専門としており、今まで当院をご利用いただいていた患者様の治療も継続していただけます。身近なクリニックとして、丁寧でわかりやすいご説明、診療を心がけてまいります。どんな些細なことでも、目についてご不安なことや気になることがありましたらお気軽にご相談ください。

経歴

- 2016年4月

- 東京医科大学 医学部 医学科卒業

- 2018年4月

- 東京医科大学 臨床医学系 眼科学分野 入局

- 2019年6月

- 東京医科大学 茨城医療センター 助教

- 2022年6月

- 東京医科大学 眼科学分野 臨床助教

- 2023年1月

- 総合東京病院 眼科 医長

- 2024年4月

- いしわた眼科 院長 就任

資格

- 日本眼科学会認定

眼科専門医

所属学会

- 日本眼科学会

- 日本緑内障学会

- 日本眼形成再建外科学会

非常勤医師

石綿丈嗣先生

日本眼科学会認定 眼科専門医

身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医 難病指定医

診療案内

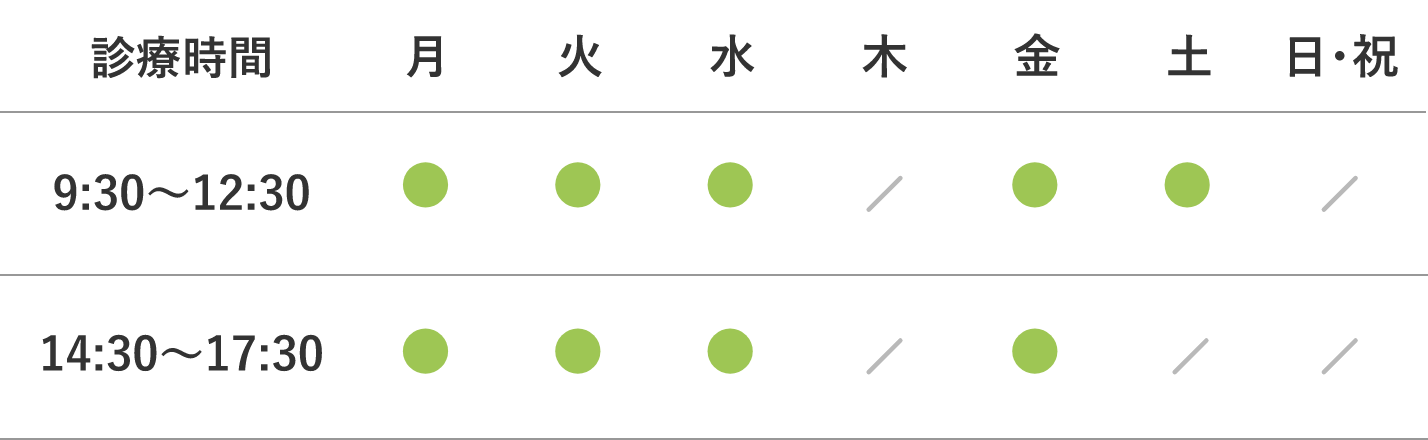

- ※受付は診療終了時間の30分前まで

- ※コンタクトレンズの処方箋のみの受付はいたしておりません

木曜・日曜・祝日

各種保険取扱い

眼科一般

緑内障

緑内障は、目の神経が損傷し視野が欠けていく病気です。過去の調査では日本人の40歳以上の方は20人に1人、緑内障と言われています。また、そのうちの90%の方は眼科にかかっていない、潜在緑内障と言われています。

緑内障は初期には自覚症状がほとんど無いため、自覚症状が出始めた頃には病状がかなり進行している場合が多くあります。 緑内障は進行すると最終的に失明をする病気なので、早期発見、早期治療開始が望ましいです。

緑内障はいくつかの種類に分類されますが、主な治療としては、眼圧のコントロール、管理が重要です。現在、緑内障の進行を完全に止めることはできず長期的に付き合っていかなければならない病気です。定期的な検査をおこない、視野の進行具合や眼圧の経過観察を継続することで緑内障の進行スピードを遅くすることは可能です。

院長は、緑内障を専門としてまいりましたので、お気軽にご相談ください。緑内障に対する長期管理も含め、しっかりとサポートさせていただきます。

白内障

眼の中には、カメラに例えるとレンズに相当する水晶体という構造物があります。 フィルムに相当する部分が網膜で、水晶体の厚みを変化させることによりピントを調整しています。

白内障は、加齢やその他の原因により水晶体の色や硬さなどの性質が変化する病気で、それにより普段から見え方がすっきりしない、物がかすんで見えたり、強い光などに対してまぶしさを強く感じることがあります。原因にもよりますが、早い方では40歳位から発症する場合もあり、80歳を過ぎるとほとんどの方に白内障の症状が見られるようになります。

白内障は非常にゆっくりと進行するため、ふつう初期の白内障では自覚症状はありません。

白内障の治療は、発症を防止または濁りの進行を遅らせることしかできません。生活に支障が出るようであれば、根本的治療は手術になります。

ドライアイ・眼精疲労

ドライアイと眼精疲労は、現代社会でよく見られる眼の問題です。

ドライアイは、目の表面が適切に潤滑されずに乾燥する状態を指します。これは、涙液の分泌不足や涙液の質の低下によって引き起こされることがあります。主な症状には、目の乾燥感、かゆみ、灼熱感、目の疲れ、赤み、視覚のかすみなどがあります。原因には、加齢、長時間のコンピューター作業やデジタルデバイスの使用、乾燥した環境、薬物の副作用、特定の疾患などがあります。

眼精疲労は、長時間の目の使用や近視修正などによって引き起こされる症状の総称です。デジタルデバイスの普及により、これらの症状がますます一般的になっています。主な症状には、目の疲れや痛み、視覚のかすみ、頭痛、首や肩のこりなどがあります。パソコンやスマートフォンの使用による目の疲れや、長時間の読書、運転、細かい作業などが原因となることが多いです。

ドライアイ、眼精疲労の治療は、詳しい検査を行い原因に即した適切な治療が必要です。

花粉症・アレルギー性結膜炎

花粉症は、特定の植物の花粉に対する過敏反応によって引き起こされるアレルギー性の疾患です。主な症状には、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、咽頭痛、目のかゆみ、涙目などがあります。目のかゆみや涙目は、花粉が目に入ることで発生するアレルギー性結膜炎の一部です。

アレルギー性結膜炎は、アレルゲンによる結膜の過敏反応によって引き起こされる疾患です。花粉、ハウスダスト、ペットの毛など、さまざまなアレルゲンが原因となります。主な症状には、目のかゆみ、充血、涙目、目の腫れ、視覚のかすみなどがあります。一般的に両眼が影響を受け、季節性または慢性的なものとして現れることがあります。

原因となるアレルゲンを特定し、適切な治療を行うことが重要です。

花粉症は、症状が出始める前に治療を始めることでシーズン中の症状を軽減させることが可能です。点眼薬以外にも点鼻薬や内服薬などの処方も可能です。花粉が飛散する前にご相談ください。

糖尿病網膜症

糖尿病網膜症は、糖尿病によって引き起こされる網膜の合併症の一つです。高血糖が長期間続くと、網膜の血管に損傷を与えることがあります。これにより、網膜の血管が膨張したり漏出したりし、視力障害や失明のリスクが高まります。

糖尿病網膜症の症状は初期段階では目に異常がないことがありますが、進行すると次のような症状が現れることがあります。

●視界のぼやけやにごり

●目のかすみやゆがみ

●視力の変化

●視力の低下

●網膜内出血や浮腫

糖尿病網膜症の治療としては、定期的に眼科検査を受け、血糖値の管理を徹底することが重要です。その他の健康リスク因子(高血圧、高コレステロール、喫煙など)の管理も必要です。

加齢黄斑変性

加齢黄斑変性は加齢によって網膜の中心部である黄斑部に障害をきたし、視力に影響を与える病気です。

加齢黄斑変性は欧米では成人の失明原因の第1位の病気です。日本でも、高齢化と生活スタイルの欧米化により近年著しく増加しており、失明原因の第4位となっています。50歳以上の人の約1%にみられ、高齢になるほど多くみられます。

加齢黄斑変性には大きく分けると滲出型と萎縮型の2つの種類があります。滲出型と呼ばれる加齢黄斑変性は、通常、血管組織のない黄斑部に異常な新生血管が発生してきた場合に生じます。常な血管は正常の血管と異なり、非常に弱くもろいため血液の成分を漏出させたり、血管が破れたりします。血液成分が漏出すると網膜がむくんだり(網膜浮腫)、出血した場合は黄斑出血となりものが歪んで見えたり、中心が見えにくくなる中心暗点の原因となります。

治療としては、抗VEGF硝子体注射やレーザー光凝固術などがあります。

ものもらい

ものもらいとは、まぶたや目の縁に黄色ブドウ球菌などの細菌が感染したり、脂質が詰まることで炎症が起こり、まぶたの一部が赤く腫れたり痒みなどの症状があらわれる病気です。医学的には「麦粒腫」「霰粒腫」と呼ばれる種類があります。地方によっては「めいぼ」「めばちこ」などと呼ばれています。

麦粒腫は、自然に治るケースもありますが、一般的には抗菌点眼薬や軟膏を用います。化膿してしまったり重症化した場合は、切開して膿を排出します。

霰粒腫は、涙の成分を分泌する脂の腺(マイボーム腺)が詰まり、まぶたの中にできる小さな腫瘤のことです。細菌感染を伴わない炎症です。初期の場合は、抗生物質等で様子をみるのが一般的ですが、症状が進行した場合には、腫瘤を摘出する手術を行うこともあります。

日頃から汚れた手で目をこすったりしないよう注意しましょう。

眼鏡・コンタクトレンズ処方

患者様に適切な眼鏡、コンタクトレンズを処方させていただきます。お一人おひとりの生活スタイルや年齢、ご希望の見え方等も考慮の上、熟練のスタッフが対応させていただきます。

特にコンタクトレンズは、高度管理医療機器であり、適切な管理、使用が重要です。目の状態を把握し、正しい使い方などのご説明、装用練習も必要です。

そのため、当院ではコンタクトレンズ処方のみの受付は行なっておりません。あらかじめご了承ください。

アクセス

〒196-0003 東京都昭島市松原町4丁目12-8

- 電車でお越しの方

- JR青梅線・JR五日市線・JR八高線・西武拝島線「拝島駅」(南口)徒歩1分

- バスでお越しの方

- 「拝島駅バス停」から 徒歩1分

- お車でお越しの方

- 提携駐車場(多満駅前駐車場・長者屋敷駐車場)をご利用ください。